「経営戦略の実行力を高めたい」「従業員エンゲージメントを底上げしたい」「定着率を改善したい」、そうした経営・組織課題の根底にある共通のテーマとして近年あらためて注目されているのが「企業文化」です。

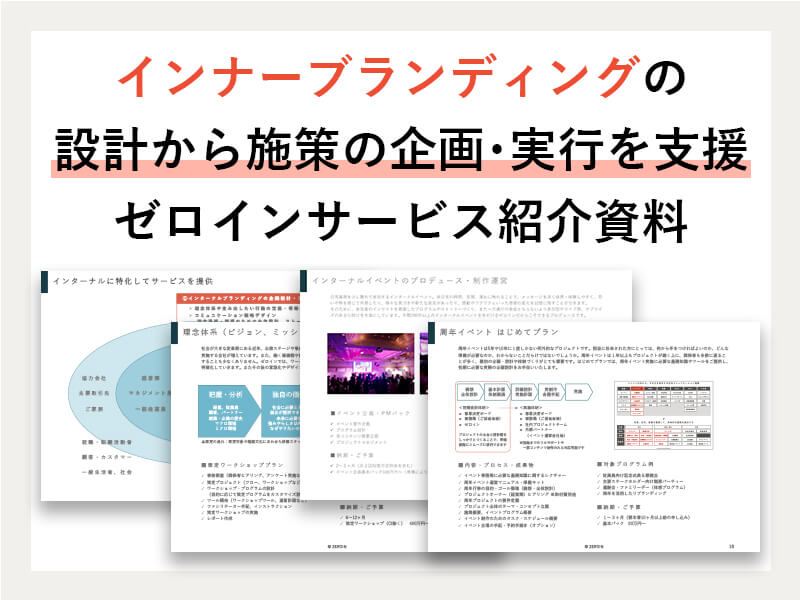

ゼロインが企業のインナーブランディングをサポートする中でも、「社会や組織の変化に応じて、企業文化を変革・アップデートしたい」という悩みが多く寄せられます。しかし同時に、「そもそも企業文化とは何か」「理念や組織文化、風土とどう違うのか」「本当に変革に取り組む必要性があるのか」など、社内で議論を始めるにも基本的な理解が不足しているといった声もよく聞かれます。

そこで本記事では、企業文化の定義や役割から、醸成・変革が求められる背景、企業文化が生みだす企業経営・経営戦略への好影響やリスク、企業の成功事例や失敗事例について、網羅的に解説します。

企業文化は経営戦略の根幹であり、人材採用やブランドにも大きく影響する奥深いものです。企業文化づくりの「最初の一歩」として、基本情報や取り組みのヒントを探している方はぜひご参照ください。

目次

企業文化とは?その定義と重要性企業文化の基本的な定義企業文化が社内・社外に果たす役割企業理念との違い、関係性組織文化との違い、関係性企業風土・組織風土との違い、関係性企業文化の関心が高まる背景・社会変化多様化する働き方、キャリア意識の変化ESG経営・パーパス経営の加速人材獲得競争と採用ブランディングの激化マネジメント難易度の高まり企業文化が生みだす企業経営・経営戦略への効果戦略との整合性が高まるイノベーションが促進されるブランディング効果企業文化と企業パフォーマンスの関連性従業員エンゲージメントへの影響企業文化の醸成・変革が失敗した場合のリスク組織の混乱と生産性の低下優秀な人材の流出ブランドイメージの毀損具体事例に学ぶ企業文化の成功事例トヨタ自動車の企業文化リクルートの企業文化メルカリの企業文化スターバックスの企業文化オリエンタルランド(東京ディズニーリゾート)の企業文化企業文化の醸成・変革の失敗事例と学ぶポイント企業文化の失敗事例:トップダウンによる現場の「やらされ感」企業文化の失敗事例:トップのコミットメント不足で頓挫企業文化の失敗事例:ミドルマネジメントの巻き込み不足企業文化の失敗事例:推進施策の停滞による形骸化失敗を防ぐポイントのまとめ企業文化へのよくある質問まとめ:企業文化の醸成・変革は組織戦略の重要テーマ企業文化は経営・組織戦略の根幹社員の声を反映しながら継続的にアップデートを企業文化の醸成・変革の悩みはゼロインへ

インナーブランディングの全体設計から浸透施策の企画・実行をワンストップ支援!

経験豊富なコンサルタントへの無料相談会も、随時受付中です!

企業文化とは、企業内で共有される価値観や規範、信念などを指します。簡単に言えば「その会社らしさ」や「その会社の独自性」を生みだす価値観や行動様式の集合体で、従業員の行動様式や意思決定の判断基準にもなっています。たとえば、「顧客第一」「挑戦を推奨」「チームワークを重視」といった理念が社内の行動基準となり、日々の仕事の中で自然に表れるようになった状態が企業文化が醸成されている状態です。

この企業文化には、経営学者エドガー H.シャインが提唱した「3段階の文化レベル」で構成されるという考え方があります。表面的にはロゴや行動指針など言語化・ビジュアル化された目に見える表現で可視化されます。しかしその裏には企業内で共有されている戦略や哲学があり、さらに深層には暗黙の前提や当たり前となっている価値観があります。

※参考:ハーバードビジネスレビュー(3つの連鎖を機能させる決め手 リーダーシップと企業風土)

企業文化は一朝一夕で生まれるものではありません。時間をかけて培われ、組織の成功・失敗の経験を通じて無意識レベルにまで浸透していく、非常に奥深いものと言えます。

企業文化は、社内では社員の意思決定や行動の指針となり、組織の一体感やパフォーマンスを高める役割を果たします。共通の価値観を持つことで、メンバー全員が「何を大事にして働くか」「なぜそれが大事なのか」を共有でき、判断や意思決定に迷った際の拠り所となります。結果、細かな指示がなくとも社員が自律的に行動しやすくなります。

たとえば「顧客満足を最優先する」という企業文化があれば、現場のスタッフ一人ひとりが迷うことなく、顧客対応に尽力できます。こうした明確で共有された価値観は、社員の働くモチベーションを高め、離職率の低下にもつながるとされています。そして、企業文化に共感した人材が集まることで組織は安定し、生産性も向上しやすくなります。

また、社外に対しても企業のブランドイメージを形成する重要な要素となります。企業文化が明確であれば、自社の理念や雰囲気に合った人材が集まりやすく、採用ブランディングにも有利です。また取引先や顧客に対しても「○○社はイノベーティブだ」「社員が自由闊達に働いている」などプラスの印象を与え、結果的に競合との差別化や市場における信頼感向上につながります。

社内に根付いた文化は、社員一人ひとりの仕事を通じて顧客対応や製品・サービスにも自然と表れるため、結果的にブランド体験の一貫性や質を高めることにも寄与します。

つまり企業文化は内側の統制と外側への発信、両面で組織にもたらす効果が大きいのです。

企業文化と企業理念(経営理念)は密接に関連しています。企業理念とは、会社の存在意義や使命、大切にする価値観を言語化したものです。一般にビジョン・ミッション・バリュー(VMV)と呼ばれる要素が企業理念の核となり、近年ではパーパスやプロミスが含まれる企業もあります。企業理念は会社として定める「ありたい姿」が言語化されたものですが、それが日々の活動の中で具体化され、組織や社員一人ひとりに浸透して会社内で共有化されたものが企業文化です。

言い換えれば、企業理念が企業文化の指針であり、企業文化づくりの出発点とも言えます。企業理念で掲げた価値観をもとに社内の制度や習慣が形づくられ、社員がそれらを体現していくことで企業文化が醸成されます。「社員の主体的な挑戦を尊重する」という理念を掲げる会社では、新規事業提案制度や失敗に拍手を送る風土が生まれ、挑戦を称賛する企業文化が自然と根付いていくでしょう。

企業理念と企業文化は表裏一体です。理念なき文化は方向性を欠き、文化なき理念は絵に描いた餅に終わります。企業理念を土台として、社員とともに育んでいくものが企業文化なのです。

「企業文化」と似た言葉に「組織文化」があります。これはほぼ同義であり、組織(企業)に共有された文化全般を指します。ただ、企業文化という場合は企業全体の価値観や風土を指すことが多く、組織文化という場合は企業内の特定の組織単位(部署やチーム)の文化に留まることがあります。

たとえば外資系企業全体の文化と、その日本法人内の文化が異なる場合に「日本法人の組織文化」と表現することがあります。大企業では全社共通の企業文化がありつつ、「営業部ならでは」「開発部ならでは」の組織文化が存在する場合があります。企業文化という大きな幹があり、その枝葉として組織文化が存在しているイメージです。

そのため「企業文化を変えよう」といっても、一律に全部署が同じ反応をするとは限りません。部門ごとに異なる組織文化にも目を配る必要があります。

いずれにせよ、組織文化も企業文化も、働く人々が企業・組織の中で無意識・暗黙的に共有している価値観がベースです。重要なことは、経営トップが望む企業文化と多様な組織文化をいかに融合させられるかにあります。全社で共通する価値観を持ちつつ、多様な組織文化も活かせる環境を作ることが理想です。

文化と同時に、「風土(企業風土・組織風土)」という言葉も頻繁に使用されます。風土は、「自然に形成された習慣や雰囲気」を指す点で、「意図的に作り上げる」企業文化とは意味合いが異なります。文化は経営者の発信や方針によって良い方向に醸成しようという意図性があるのに対し、風土はどちらかと言えば「いつの間にか根付いた会社の空気感」であり、良い面も悪い面も含まれます。

たとえば、「挑戦より安定を重視する風土」や「部門間の競争が激しい風土」などは、その会社に暗黙に共有された行動パターンです。その良し悪しは企業によって異なりますが、経営環境が変わっても残り続ける古い慣習(「根回しが必要」「上司に意見しにくい」など)はネガティブな風土として問題視されることがあります。企業文化を語る際には、こうした望ましくない風土を変革・アップデートすることも重要です。

企業文化と企業風土は密接に絡み合う概念です。「企業文化=望ましい価値観を育むもの(意図的)」「企業風土=無意識に定着している社内の気質(結果的)」と考えると分かりやすいでしょう。経営者がリードして社員と育んでいくのが企業文化であり、過去から蓄積された暗黙知の集合が企業風土とも表現できます。

理想の企業文化を醸成するには、既存の風土も捉えて、必要に応じて風土改革をする視点も必要です。

企業文化の醸成・変革が求められる背景には、社会や経営環境の大きな変化があります。ここでは主な要因を4つ挙げ、それぞれ解説します。

テクノロジーの進展や価値観の多様化により、働き方はかつてないほど自由度を増しています。リモートワーク、副業(複業)、フリーランスとの協業など、従来の「会社員=一社で長く働く、オフィスに常駐する」といった前提が崩れつつあります。また、若い世代を中心にキャリアに対する意識も変化しています。単に安定した収入を得るためではなく、「自己成長できるか」「社会に貢献できるか」「自分らしく働けるか」といった軸で会社を選ぶ人が増えました。

このような環境で優秀な人材を惹きつけ定着させるには、魅力的な企業文化が欠かせません。社員が多様な働き方を選択でき、イキイキと働ける文化を持つ企業は、そうでない企業に比べ人材面で優位に立ちます。逆に古い硬直的な風土が残る会社では、「時代遅れ」「居心地が悪い」と感じた社員が離れてしまうリスクがあります。キャリア観が変わる今、企業文化もまた柔軟に変革・アップデートし、社員一人ひとりが共感できる価値観を提示することが重要になっています。

近年はESG(環境・社会・ガバナンス)経営やパーパス経営(企業の存在意義を重視する経営)が世界的な潮流で、日本でも取り組む企業が増えています。株主価値の追求だけでなく、社会・環境への貢献や企業の使命を大事にする企業が評価される時代になりました。これを実現するには、単に経営方針として掲げるだけでなく、社内文化として浸透させることが必要です。

たとえば「持続可能な社会に貢献する」というパーパスを掲げるなら、社員一人ひとりが自分事としてそれを意識し行動できる文化がなければ絵空事に終わります。経営トップ自らがパーパス・ミッションを発信し、日々の業務や意思決定に組み込んでいくことで文化となります。このように企業文化はパーパスやビジョンを社内に根付かせ、実践するための器となります。

さらにESGの文脈では、企業文化そのものが評価対象にもなります。たとえば「多様性(D&I)を尊重する文化」「従業員を大切にする文化」がある企業はガバナンスや社会性の面で高く評価され、投資家や求職者から選ばれやすくなります。パーパス経営を加速させる上でも、企業文化の醸成・変革は避けて通れないのです。

少子高齢化や労働力人口減少が進む中で、人材獲得競争は年々激しくなっています。特にデジタル人材や高度専門職などは需要超過で、企業は魅力的な職場環境を提示できなければ良い人材を採用できません。またSNSや口コミサイトにより社内の様子が可視化される時代で、働きがいや雰囲気が求職者の応募動機に大きく影響します。

この状況で強みとなるのが「この会社で働きたい」と感じさせる独自の企業文化です。たとえば前向きで挑戦を後押しする文化、社員を家族のように大切にする文化、社会的意義に共感できる文化など、候補者が共感できる企業文化を持つ企業は採用力を持ちます。採用ブランディングの一環として、自社の文化や価値観を情報発信する企業も増えています。

逆に言えば、企業文化が魅力的でないと人材獲得で不利になります。給料や事業内容だけでなく、「その会社で働く意味」を示せないと、優秀な人材ほど他社に流れてしまうでしょう。また入社後のミスマッチ・早期離職を防止するためにも、採用段階で企業文化を明らかにして、共感する人材を優先採用することも重要です。結果として社内の価値観が揃い、定着率向上にもつながります。こうした好循環を生むためにも、時代に合った良い企業文化を育て上げる必要性が高まっていると言えます。

組織マネジメントも以前より複雑になっています。リモートワーク普及による遠隔でのチーム管理、従業員の国籍・世代の多様化、専門職の増加などにより、画一的な従来型の管理手法ではマネジメントが難しくなっています。加えて市場環境の変化スピードが速く、現場が状況に応じて判断・対応する自律性も求められます。

こうした状況で従来通りの管理だけで成果を出すのは困難です。そこで共通の文化(価値観)による統率が威力を発揮します。たとえばNetflix社は詳細な「カルチャーデック(Culture Deck)」を公開し、どのような行動を取る人が評価されるかを明示しました。その結果、社員同士が日頃からフィードバックし合い、文化に合わない人は去るという、オープンな文化を作り上げました。

強い企業文化があれば、離れて働く社員同士でも判断基準を共有しやすく、細かな指示をしなくても自律的に行動できます。また、多様な従業員がお互いを理解・尊重する土壌にもなります。新しい時代のマネジメントには、トップダウンの管理ではなく共通の価値観によるボトムアップの統率が求められており、企業文化を醸成することがその解決策の一つとなります。

企業文化は経営戦略の実行とも深く関係しています。どれだけ立派な戦略を立てても、社内文化がそれを後押ししなければ絵に描いた餅に終わります。ここでは企業文化が企業経営・経営戦略の遂行に与えるポジティブな効果を3つ紹介します。

ピーター・ドラッカーの有名な言葉に「企業文化は戦略に勝る(Culture eats strategy for breakfast)」があります。いくら優れた戦略を描いても、それを実行するのは人であり、人の行動を形作るのが企業文化だからこそ、企業文化の重要性を説いています。

文化と戦略がかみ合うと、戦略の現場浸透がスムーズに進みます。たとえばイノベーション戦略を掲げるなら「失敗を恐れず挑戦する文化」が必要でしょうし、顧客体験重視戦略なら「現場が自律的に顧客第一で判断できる文化」が不可欠です。企業文化によって社員の意識や行動が戦略を下支えすることで、戦略の実行力が飛躍的に高まっていきます。

逆に、「高速でPDCAを回したいのに、石橋を叩いて渡るような文化が染み付いている」「コストリーダーシップ戦略なのに、現場が品質に過剰にこだわる」など、戦略と文化でねじれが発生していては戦略実行に支障が出ます。したがって経営者は戦略に適した文化を醸成するか、あるいは既存文化に合わせて戦略を調整する必要があります。戦略と文化は両輪であり、互いに補完し合って企業の推進力を高めていくのです。

不確実で変化の激しい時代において、既存の枠組みにとらわれずイノベーションを生み出せるかどうかは企業存続の鍵となります。そのとき、企業文化はイノベーション創出の土壌になります。たとえば「失敗を許容し学びとする文化」「多様な意見を歓迎する文化」がある組織では、社員は新しいアイデアを提案しやすくなります。心理的安全性が確保され、創造性が発揮されるわけです。

メルカリでは「大胆にやろう(Go Bold)」というバリューを掲げ、失敗を責めずナイストライを称賛する文化を醸成しています。このように文化によって社員の挑戦意欲を高めれば、戦略として掲げたイノベーション目標の達成にも近づくでしょう。つまり企業文化はイノベーション戦略の推進エンジンとも言えるのです。

逆に、「前例踏襲」「失敗は許されない」ような文化では、社員は挑戦を避け、新しいアイデアは出ず、環境変化に取り残されてしまうでしょう。多様性の尊重と失敗を許容する文化こそがイノベーションの土壌になります。実際、心理的安全性が確保された職場ほど新規提案数が多く生産性も高いという調査もあります。企業文化を整えることは、社内に常にベンチャーマインドを宿らせることと言えます。

企業文化はそのままブランド価値にも直結します。社員が自社の製品・サービスに誇りを持ち、ブランドの担い手として振る舞う文化があれば、顧客にも一貫したブランド体験を提供できます。逆に内部文化と対外的なブランドイメージにギャップがあるとブランドを毀損する可能性があり、綻びを生じさせます。

働く一人ひとりがブランドを体現できてこそ、顧客はそのブランドを信用します。スターバックスがまさに好例で、パートナー(従業員)一人ひとりがスターバックスのブランド価値(居心地の良い第三の場所を提供すること)を理解し体現しているからこそ、世界中どの店舗でも似たような温かい接客が受けられます。

企業文化がメディアなどで紹介されることで、企業独自のストーリーとしてブランディングにつながることもあります。「○○社はこうしたユニークな社風で有名」といった評判は、それ自体がブランド資産です。求職者や顧客は、そうしたストーリーに共感してファンになることもあります。

企業文化の確立は、内側からブランド力を高めるインナーブランディングとも言えます。ブランディングの観点でも、戦略的な文化づくりは重要な経営課題です。

「企業文化が業績に影響する」という話は感覚的にイメージできると思いますが、実際に数字でも裏付けられています。

マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査では、文化が特に優れている(上位25%)企業は、平均的な企業よりも株主へのリターンが60%高く、文化が不健全な企業(下位25%)と比べると200%も高い、という結果を示しています。

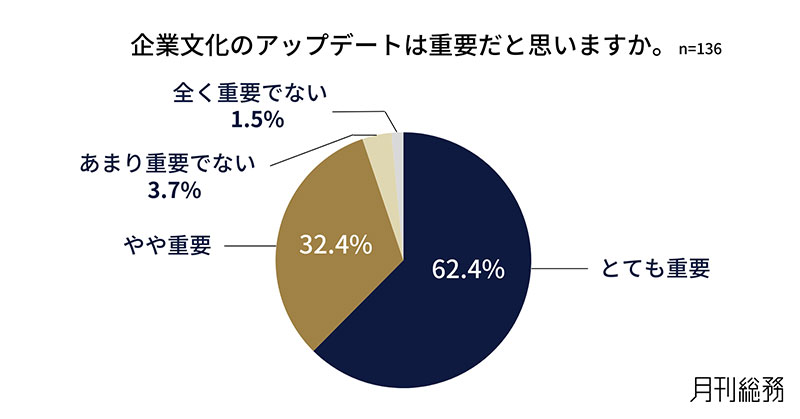

日本国内の調査でも多くの経営者が「企業文化は組織パフォーマンスに影響を与える」と認識しています。月刊総務の調査では、94.8%の企業が「自社の企業文化をアップデートすることは重要だ」と回答しています。

月刊総務の「企業文化に関するアンケート調査」より|詳細はこちら

月刊総務の「企業文化に関するアンケート調査」より|詳細はこちら文化と業績には密接な相関があり、文化をおろそかにしては高いパフォーマンスは望めません。柔軟で前向きな文化を持つ組織は環境の変化にも素早く適応し、持続的に成果を出す力を持っています。企業文化は戦略や商品、人材といった他の経営資源と異なり独自性が非常に高く、模倣が難しいため差別化の源泉としても注目されています。持続可能な成長と競争優位性を築くためには、企業文化を意図的に育てていくことが重要です。

企業文化の醸成・変革は、従業員エンゲージメント(社員の働きがい、貢献意欲)の向上にも期待できます。

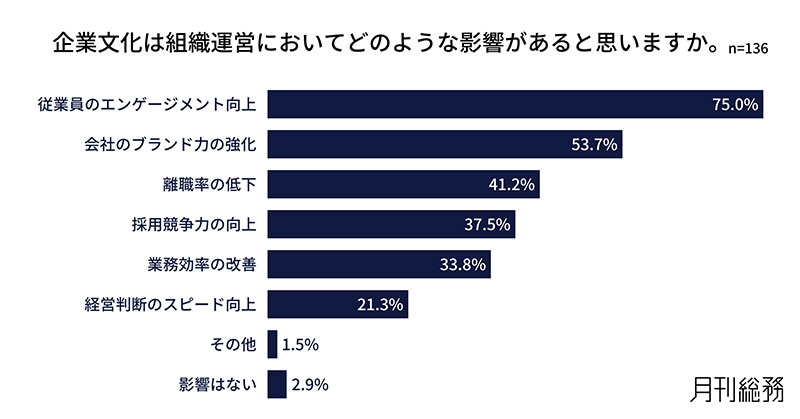

前述の月刊総務の調査では、「企業文化が組織運営に与える影響」として75.0%の企業が「従業員のエンゲージメント向上」を挙げ、次いで「会社のブランド力強化」(53.7%)、「離職率の低下」(41.2%)が続きました。

月刊総務の「企業文化に関するアンケート調査」より|詳細はこちら

月刊総務の「企業文化に関するアンケート調査」より|詳細はこちら従業員エンゲージメントの向上は、生産性や利益率の向上につながることも、さまざまな研究で示されています。米国Gallup社の調査によれば、エンゲージメントの高い企業は20%以上も高い収益性を上げているというデータがあります。これはエンゲージメントの高い社員が主体的に動き、高いパフォーマンスを発揮するためです。

企業文化はそうしたエンゲージメントの源泉と言えます。「社員が会社の存在意義や目指す未来に共感している」「心理的安全性があり安心して働ける」「努力や挑戦が称賛される」、そうした企業文化を通じた「共感」「信頼」「称賛」の育みが、自身や会社の仕事に誇りや存在意義を持つことにつながり、結果としてエンゲージメントが高まるのです。

企業文化の醸成・変革は、成功することで多くの恩恵が受けられる一方で、失敗時のリスクも考えなければなりません。狙い通りの企業文化が醸成できなかったり、中途半端に終わってしまったりすると、次のような弊害が生じる恐れがあります。

企業文化の醸成や変革に失敗すると、社内には混乱が生じ、生産性が低下する恐れがあります。たとえば経営トップが新しい企業文化の醸成を掲げたものの現場に浸透し切らなかった場合、社員は何を拠り所に判断・行動したら良いのか迷ってしまいます。統一されたビジョンや価値観が組織で共有できていなければ、組織全体の方向性が乱れ、目標達成が困難になります

浸透しないからとトップダウンで無理に文化の変革を押し付けようとすると、現場には「やらされている感」の不満が溜まります。社員が心理的な抵抗を抱いたままでは、新しい取り組みも形骸化してしまい、狙い通りの効果を発揮できません。場合によっては自分の存在価値が脅かされる不安から、共感するふりをしながら裏側で反発する社員も出てきます。

新旧の文化が混在すると、業務プロセスの非効率化やコミュニケーション不和が生じる可能性があります。文化の醸成・変革は短期間で成果が出にくい取り組みですが、そこで焦って方針を変えても社員は付いていけません。じっくりと時間をかけながら、社内を巻き込みながら進める必要があるのです。

企業文化の醸成・変革に失敗すると人材の流出というリスクも高まります。特に意識の高い優秀な人材ほど、企業文化に対して敏感です。「口では綺麗事を言っているが現場は変わっていない」と感じれば、会社への信頼が損なわれエンゲージメントが下がります。また、自分の価値観と会社の言っていることが合わない場合も、「この会社では自分の力を発揮できない」と感じて転職してしまう可能性があります。

また、経営陣のコミットメントが弱まり現場任せになった場合なども、「結局本気じゃないのか」と社員に思われ士気が下がります。大々的に発表したものの、実行策が表面的な取り組みに終始してしまうと、変革は失敗に終わる可能性が高くなります。そうした状況では、経営陣への信頼や実行力、会社の将来に不安を感じた社員が離れていきます。

企業文化が悪化したままでは職場環境の魅力は失われ、採用面でも苦戦することになります。新しく優秀な人材が入らず、既存の人材も流出する悪循環に陥ります。企業文化は人材定着の重要テーマであり、失敗すれば大きなコストを払うことになるのです。

企業文化への取り組みの失敗は、ブランドイメージ悪化にもつながりかねません。たとえばハラスメントや不祥事が続発する企業は「企業文化に問題があるのでは」と世間から疑われます。企業が起こす不祥事の多くは、企業文化に起因しています。隠蔽体質やコンプライアンス軽視の風土が改まらなければ、いずれ問題が表面化し、企業ブランドを大きく毀損するでしょう。

また「チャレンジを掲げたのに全然社風が変わっていない」といった評判が就職希望者の間に広まれば、採用ブランドも毀損します。昨今はSNSや口コミサイトで内部社員の声が拡散しやすい環境にあります。「口だけ改革」「現場は白けている」などネガティブな情報が出てしまうと、企業イメージへの大きな打撃となります。

さらに、企業文化と社外に対するブランドメッセージの不一致は、顧客との約束違反になり、信頼を損ねます。プロモーションやブランディングによって発信されるブランドメッセージが顧客に約束するイメージと、実際の商品・サービスやコミュニケーションで接点を持つイメージが食い違うと、顧客満足度は低下します。

企業文化とブランドは表裏一体であり、文化醸成の失敗はそのままブランドの信用低下につながる点に注意が必要です。逆に企業文化を時代の変化に合わせて変革・アップデートできれば、不正行為やコンプライアンス違反も抑止できます。ブランドを毀損させないためにも、企業文化の醸成・変革を中途半端に終わらせないことが大事です。

企業文化の重要性や影響を深く理解するには、多様な企業文化を知り、具体的にイメージすることが必要です。ここではトヨタ自動車、リクルート、メルカリ、スターバックス、オリエンタルランド(東京ディズニーリゾート)、5社の企業文化を紹介します。それぞれ異なる業種・歴史を持つ企業ですが、独自の企業文化が大きな原動力になっています。

トヨタ自動車は「トヨタウェイ」と称される独自の企業文化を構築し、世界トップクラスのメーカーへと成長しました。トヨタの基本理念は「知恵と改善」と「人間性尊重」の二本柱であり、長年にわたり社内に浸透しています。また「トヨタ行動指針」として社内への積極的な共有・浸透が行われています。

トヨタは自動車づくりを通じて社会に貢献すること、そして従業員一人ひとりの人間性を尊重することを文化の根幹に据えています。従業員は単なる労働力ではなく「人財」と位置付けられ、現場主導で問題解決や改善提案を行う風土があります。

根付いた企業文化が発揮される象徴的な行動に、「カイゼン(改善)」があります。現場の従業員が常に小さな改善を積み重ね、生産性や品質を向上させていく活動で、これはトヨタ文化の代名詞です。また「現地現物」や「なぜを5回繰り返す」といった考え方も有名で、問題の本質を追求する習慣が根付いています。

さらに互いの信頼と尊重を大切にし、上司・部下問わず率直に意見を言える風土もトヨタの強みとなっています。新人でも品質改善案を提案できるような環境があり、それが結果的に現場力・競争力を高めています。

トヨタの企業文化は日本企業の代表例として世界からも高く評価されています。その文化が強固であるがゆえに、リーマンショックや災害といった困難も乗り越え、持続的な発展を可能にしてきたと言えるでしょう。

リクルートは人材サービスを中心に多角展開する企業ですが、その原動力となっているのが「圧倒的当事者意識」と呼ばれる企業文化です。

リクルートでは、入社直後から上司に「君はどうしたいのか?」と問い続けられ、「ではやってみて」と任されます。新人であっても自分で考え動かなければ仕事が進まない状況を繰り返し経験するうちに、社員は強い当事者意識を身に付けていきます。年功序列の概念はなく、入社2~3年目でも大きな仕事を任される環境も特徴的です。ミッショングレード制を採用しており、若手でも重要ポジションを担います。

また、社員のキャリアビジョンや目標を上司とすり合わせる「WILL・CAN・MUSTシート」という仕組みがあります。3年後に成し遂げたいこと(WILL)、得意・苦手(CAN)、今期のミッション(MUST)を本人と上司が書き出し、四半期ごとに進捗を振り返るものです。この仕組みにより社員は自己成長と会社目標を紐付けて考える習慣が付きます。

ほかにも、「起業家精神」や「表彰・称賛制度」「ナレッジ共有」の文化も有名です。リクルートでは社内で新規事業コンテスト(事業提案制度)が古くから実施されており、若手でも自らビジネスを考案し発表する機会が与えられます。これにより社員は常に挑戦し、考え続ける姿勢が養われます。実際にリクルート社内から多数の新規事業や子会社が生まれてきました。

成果を出した個人を徹底的に称賛し、同時に知見を共有する場づくりも大事にされています。成功事例の共有会を頻度高く開催し、個人の知見を全社で学び合うことを推奨しています。これにより一人ひとりの強みを伸ばしつつ、組織全体のノウハウも蓄積しているのです。(リクルートのビジョン・ミッション・バリューズはこちら)

メルカリは2013年創業の比較的新しい企業ですが、急成長スタートアップらしい先進的な企業文化で注目されています。同社ではミッション・バリューを非常に重視しており、「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」「Move Fast(はやく動く)」という4つのバリューを明文化して社内外に共有しています。これらは随所で語られており、社外にも広く知れわたっています。(メルカリのミッション・バリューはこちら)

特に「Go Bold(大胆にやろう)」はメルカリ文化の象徴です。社員には従来の常識にとらわれず大胆にチャレンジすることが奨励され、失敗しても責めないどころか「ナイストライ!」と称える文化があります。この寛容で前向きな文化がイノベーティブなサービス連発を支えてきました。また「Move Fast(はやく動く)」もスタートアップらしい価値観で、合議に時間をかけずスピーディーに意思決定・実行する姿勢が浸透しています。

「All for One(全員で成功を目指す)」からは、ダイバーシティ豊かなチームで互いを信頼し、大きな目標に向かう文化が感じられます。実際に、メルカリは社員の国籍も約50か国以上に及び、多様性を活かしながら共通のミッション達成に向け協働する企業文化を築いています。

さらにBe a Pro(プロであれ)では、高い専門性と倫理観を持って行動すること、学習し成長し続けることが求められます。若い会社ながらここまで文化を言語化・徹底しているのは、急拡大する組織をまとめるための経営戦略でもあります。

メルカリでは、会社と社員が大事にする共通の価値観をまとめたドキュメント「Mercari Culture Doc」が公開されていました。明文化されたバリューと積極的な社内対話によって、メルカリは社員が価値観を共有しアジャイルに動ける企業文化を築き上げています。

スターバックスは「人材マネジメントと企業文化」の成功例としてよく取り上げられます。同社の企業文化を語る上で欠かせないのが、従業員をパートナーと呼ぶ風土です。「パートナー」と呼ばれる従業員一人ひとりが企業ミッションとバリューを体現し、ホスピタリティ溢れるサービスで顧客に愛されるブランドを形成しています。(スターバックスのミッションはこちら)

ブランドの核となっているのは、「サードプレイス(第三の場所)」の考え方です。自宅でも職場でもない、居心地の良い第三の場所を提供するという理念のもと、パートナー一人ひとりが自発的にお客様に声をかけ、カスタマイズ提案をする文化があります。

これは単なる接客マニュアルではなく、ミッションやプロミス、バリューが一人ひとりに浸透し、現場で発揮されている証です。

働き方にも柔軟な文化があります。仕事とプライベートを切り分けて考えるのではなく、仕事もプライベートもブレンドして人生をよりよくしていく「ワーク・ライフ・ブレンド」の考え方を掲げており、多様な働き方を選択できる環境づくりが進められています。また、パートナー同士が助け合ってチームとして成果を最大化する協業文化を積極的に育んでいます。

こうした取り組みにより社員の定着率は高く、高いサービス品質が保たれています。スターバックスは企業文化によって組織開発と人材育成を成功させた好例で、「企業文化がブランドを創る」ことを体現しています。

東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランド社では、従業員が「キャスト」と呼ばれ、「夢と魔法の王国」の演者として最高のおもてなしを提供する企業文化を築いています。その文化の成功要因は、人を大切にする経営と緻密なサービスマインド教育にあります。

キャストたちは、「どうすればゲストに幸せを提供できるか」を常に探求し続ける姿勢を持つよう求められています。入社時研修で時間をかけてフィロソフィー(哲学)が共有され、自分たちはショーの一端を担うキャストであるとの認識を明確にします。

さらに、行動規準として「The Five Keys~5つの鍵~」が定められており、キャストは「Safety(安全)」「Courtesy(礼儀正しさ)」「Inclusion(インクルージョン)」「Show(ショー)」「Efficiency(効率)」を常に意識して行動します。特に「Safety(安全)」は最重要視され、行動規準の中でも何にもまして優先するべき事項であると全員が共通認識を持っています。(オリエンタルランドの行動規準はこちら)

また、日常的な称賛と表彰の仕組みも文化を支える重要な要素です。「マジカルディズニーキャスト」と呼ばれるプログラムでは、上司・同僚を問わずキャスト同士で良い行いを見つけて称え合い、特に評価の高いキャストにはミッキーの徽章付きピンが授与されます。ほかにも、上司が素晴らしい行動を見かけた際に手渡す「スペシャルレコグニッションカード」もあり、その場ですぐ「ここが良かったよ」と認めることでキャストのモチベーションを高めています

こうした横の関係・縦の関係を越えた称賛文化は、キャストの成長と絆を深め、高いサービス品質を維持する大切な活動となっています。人を大切にする企業文化が、世界に類を見ないブランド体験を支えている成功例と言えるでしょう。

企業文化の醸成・変革で成果を出している企業がある一方で、良かれと思って進めた取り組みが、残念ながら失敗に終わるケースも存在します。ここではよくある失敗パターン4つを事例形式で紹介し、その原因と学ぶべきポイントを考えてみます。

企業文化の変革でありがちな失敗が、経営トップ主導でスローガンを掲げただけで現場の腹落ち感がないケースです。トップは理想の文化像を語り推進を試みますが、現場社員から見ると「また上が勝手に言っている」「現場の実態を分かっていない」と感じられ、やらされ感が漂ってしまいます。

たとえば従来の働き方を無視して「明日から急にフラットでオープンな文化にしよう」と号令しても、現場には心理的抵抗があります。人は変化に不安を感じるものであり、「今まで通りの仕事ができなくなる」「自分の価値が否定されるのでは」といった心理的障壁を抱えがちです。そうした不安を取り除かないまま上から改革を押し付けると、社員は本音では旧来のやり方にしがみつき、表向き賛同しても実践しない「静かな抵抗」に陥ります。結果として文化変革は掛け声倒れになり、かえって社員との溝が深まるという失敗パターンです。

この事例から学べるポイントは、現場の声を巻き上げてボトムアップで進める重要性です。トップダウンだけではなくワーキンググループを作り若手や現場の意見を取り入れる、パイロット部署で実験し成果を見せてから全社展開するなど、現場が「自分事」と感じられる仕掛けが必要です。

また目的と必要性を丁寧に説明し共感を醸成することも欠かせません。変革の目的が曖昧なままだと社員は動機づけられません。「なぜ変えるのか」を共有し腹落ちさせることで、やらされ感ではなく自ら動く当事者意識を引き出すことができます。トップの熱意と現場の納得感、その両輪が揃って初めて文化醸成は成功に向かうのです。

経営トップが文化変革に本気で関与しない場合も、大きな失敗につながります。掲げた理念を経営陣自身が実践しなかったり、途中で関心を失って現場任せにしたりすると、社員は「結局お飾りだったのか」と失望します。経営陣のコミットメント不足は組織改革失敗の典型的な原因です。

ある企業でトップが「風通しの良い文化にする」と宣言したものの、自らは現場の声に耳を傾けず、旧態依然の指示命令スタイルを続けたとします。この場合、社員は変革を真剣に受け止めなくなり、「上は口だけだ」と冷めた雰囲気になります。さらに経営層が忙しさを理由に変革プロジェクトから離脱したり、予算・人員などリソース配分で本気度が見えなかったりすると、プロジェクトチームのモチベーションも下がり頓挫してしまいます。

学ぶべきは、トップ自ら企業文化の醸成・変革の旗振り役を最後まで務める重要性です。経営者が率先して新しい価値観に沿った行動を示し、各現場に頻繁にメッセージを発信し続けることで、初めて組織全体が動きます。また中長期的なコミットも必要で、短期で成果が出なくても粘り強く取り組む覚悟を示すことです。もし経営トップが変わった場合でも、次のトップが意思を引き継ぎコミットし続ける体制づくりも求められます。

企業文化の醸成・変革はマラソンであり、トップが途中で歩みを止めれば組織も止まります。逆にトップが本気でやり抜けば、社員もついてきて文化変革は成功への軌道に乗るでしょう。

企業文化の醸成・変革では、中間管理職(ミドルマネジメント)の役割も極めて重要です。ここを軽視すると施策は現場まで浸透せず、机上の空論に終わります。

ありがちな失敗は、トップとスタッフ部門だけで計画を策定し、現場管理職に十分な説明や裁量を与えないケースです。ミドルマネジメントは現場社員と経営層をつなぐパイプ役ですが、彼らが変革の意図を理解・共感していないと、現場への伝達が歪んだり滞ったりします。

たとえば「チームの自主性を尊重する文化」に変えようとしても、中間管理職が旧来通りの指示命令型マネジメントを続ければ、部下は戸惑います。「上は自主性と言うけど、直接の上司は何も変わってない」という状況では、社員は結局上司に従うため、文化は変わりません。

この失敗例からの学びは、ミドルの巻き込みと育成です。まず中間管理職自身が変革のビジョンに共感し、自らその文化を体現する先導役になるよう働きかける必要があります。具体的にはミドル向けのワークショップや研修で、新しい文化に沿ったリーダーシップのあり方を議論し腹落ちさせることです。また現場からの声を汲み上げフィードバックする役割も担ってもらい、双方向のコミュニケーション活性化に貢献してもらいます。

組織改革が失敗する原因の一つにコミュニケーション不足がよく挙げられます。ミドル層がハブとなりコミュニケーションを円滑にすれば、自然に解消する問題も多いのです。従って文化醸成ではミドルマネジメントを巻き込んだ仕掛けを用意し、彼らをチェンジエージェントに育てることが成功のカギとなります。

企業文化醸成には時間がかかるため、継続した取り組みが不可欠ですが、それが途中で停滞すると文化は定着せず形骸化します。たとえば初年度に立派な行動指針の冊子を制作して配布したものの、その後フォロー施策がなく埃をかぶっている状況もよくあります。

最初の一押しだけで満足し、後続施策を打たないと、社員には「一過性のブームだったな」と受け止められます。そうなると文化醸成は失敗し、現場は元の習慣に戻ってしまいます。そして、「やり切らない」ことが露呈してしまうと、次に何か新しいことに取り組もうとしても「どうせ本気ではないだろう」と、興味を持たれなくなります。

学びのポイントは、文化醸成を息の長いプロセスとして捉えることです。施策を開始したら、定期的に進捗を測定・振り返り、必要なら新たな施策を追加するPDCAを回します。途中で経営環境が変わればビジョンをアップデートし、飽きが来ないようイベントや仕組みを工夫することも大切です。メルカリでは「Mercari Culture Doc」を定期的に更新し、新入社員へのオンボーディングや評価制度にも組み込んで常に文化をアップデートし続けています。

つまり、社内環境や経営環境の変化に伴って施策も進化させながら、息切れしない仕組みを作ることが重要になります。同時に、短期的な成果に固執しすぎないこともポイントです。文化は数値化しにくいため、すぐにROIが見えなくとも長期的視点で育てる覚悟が要ります。焦って「結果が出ないから中止」では元も子もありません。腰を据えて取り組み続けることで、企業文化は社内に染みわたっていくのです。

失敗事例に共通する教訓として、次のポイントが挙げられます。

こうしたポイントを押さえることで、「企業文化改革あるある」の失敗を避け、着実に文化を醸成・変革していくことが可能になります。

企業理念は、会社の存在意義や使命、価値観を明文化した「ありたい姿」の指針です。一方、企業文化は、その理念に基づき社員の行動や社内の習慣として自然に根付いた「実践のかたち」です。理念が方向性を示し、文化がその理念を日常で体現します。理念と文化は相互に作用し合い、共に育まれることで組織の一体感や行動の基盤となります。

企業文化は、経営者の意図や方針に基づいて「望ましい価値観」を育むものです。一方、企業風土は、長年の積み重ねで自然と定着した「社内の空気感」や慣習を指します。文化は意図的に醸成するものであるのに対し、風土は無意識に形成され、良い面も悪い面も含みます。理想の企業文化を築くには、既存の風土を理解し、必要に応じて改革する姿勢が求められます。

企業文化は、社員の行動指針となり組織の一体感や自律性を高めるとともに、働く意欲や定着率の向上にも寄与します。企業文化が根付けば、現場の判断がスムーズになり、パフォーマンス、やりがいの向上も期待できます。また、企業文化は採用やブランド形成にも影響し、社外からの信頼や共感を集める要素にもなります。内外にわたって企業の魅力と強さを支える基盤と言えます。

まず経営トップが明確なビジョンとバリュー(価値観)を示し、それを行動で体現することが出発点です。その上で従業員を巻き込み、価値観に沿った行動を取った社員の表彰や、社内コミュニケーションを活性化する施策(理念共有のワークショップなど)を実施します。制度面では評価・報酬体系を企業文化に沿う形に見直し、社員が日々その価値観を意識する仕組みを作ります。時間をかけて小さな成功事例を積み重ね、「この文化のおかげで成果が出た」という実感を社員に持ってもらうことが大切です。文化浸透の進捗を測りながら改善を続けることで、企業文化は着実に根付いていきます。

企業文化の変革が失敗する主な原因は、トップダウンによる押し付けや現場の納得感の欠如です。経営層の理念や方針が現場に腹落ちせず「やらされ感」が漂うと、表向きの同調にとどまり、行動変化が生まれません。また、トップ自身の行動が理念と一致しない、あるいは中途で関心を失うことで信頼が損なわれ、変革が頓挫することもあります。ほかにも、中間管理職を巻き込まないことで、経営の意思が現場に届かず、旧来のマネジメントに引き戻されてしまうことが挙げられます。また、継続的な施策の実施や評価・改善を怠ると、文化は定着せず形骸化します。これらを防ぐには、共感を得るビジョンの提示、現場参加型の仕組みづくり、リーダーの本気度、そして小さな成功体験の積み重ねと継続的なフォローが不可欠です。

ここまで見てきたように、企業文化は単なる雰囲気づくりではなく経営戦略の根幹に関わるものです。文化なくして戦略は絵空事になりかねず、また文化が企業の競争力やブランド力、イノベーション力を左右します。ドラッカーの言葉通り「文化が戦略に勝る」場面も多々あるでしょう。だからこそ経営陣は企業文化の醸成・変革に真剣に取り組む必要があります。

企業文化は一朝一夕には育ちませんが、長期的に見れば業績にも人材にも大きな成果をもたらす重要な投資領域です。実際、文化が強い企業は業績面でも好調な例が多いことは既に述べました。裏を返せば、日本企業が世界に立ち遅れた一因は、時代の変化に合わせた企業文化変革の遅れにあるとも言われています。

今後の経営課題に取り組む上でも、企業文化というソフト面の強化なしには、ハード面の戦略も十分機能しないでしょう。企業文化の醸成・変革は経営者自身のミッションであり、組織戦略の最重要テーマの一つなのです。

企業文化は生き物のようなもので、企業の成長や外部環境の変化に応じて常にアップデートが必要です。かつて成功を支えた文化も、時代に合わなくなれば変革を迫られます。変革には痛みも伴いますが、社員の声をよく聞き対話しながら進めることで軋轢を減らせます。

重要なことは、社員との双方向コミュニケーションです。トップが一方的に決めるのではなく、従業員サーベイやワークショップで現場の率直な声を集め、プランに反映させましょう。社員自身が文化づくりの主体となれば、「自分たちの会社を良くする」という当事者意識が芽生えます。

また、定期的に文化に関する意識調査を行い、必要に応じて施策を調整する柔軟さも大切です。時には新しいスローガンを導入したり、逆に形骸化した合言葉を廃止する決断も求められます。社内外の変化に合わせ文化を進化させ続けることが、企業を持続的発展に導く鍵です。

その際、「何のために文化を変えるのか」という軸(企業の基本理念やパーパス)はブレないように注意しましょう。軸がしっかりしていれば、その範囲内で手段や表現をアップデートしていけば良いのです。社員の声を反映しイキイキ働ける環境を作りながら、時代に合った文化へ柔軟にアップデートし続ける姿勢が、これからの企業に求められています。

ゼロインは年間200件を超えるインナーブランディングのプロジェクトをプロデュースしており、豊富な実績と知見をもとに、企業文化づくりの戦略設計から実行支援まで一貫サポートしています。

「自社の企業文化の醸成・変革をさらに推進したい」「企業文化を人材定着や組織活性化につなげたい」とお考えの方は、ぜひ専門家によるアドバイスや他社事例の情報収集をご検討ください。

「まずは事例や考え方を聞きたい」「どのような観点で始めれば良いのか分からない」といった経営者様・人事ご担当者様向けの無料相談会も開催しております。自社に合った企業文化の醸成・変革の進め方や具体的な施策案について、経験豊富なコンサルタントがアドバイスいたします。

インナーブランディングの全体設計から浸透施策の企画・実行をワンストップ支援!

経験豊富なコンサルタントへの無料相談会も、随時受付中です!

この記事の著者

中島 浩太

株式会社ゼロイン

2008年、株式会社ゼロインに新卒入社。インナーブランディング・エンゲージメント向上施策をプロデュースするコミュニケーションデザイン事業、新卒採用、新規事業を経て、現在はコーポレートブランディング室の責任者として全社のブランディングを推進。

インターナルブランディングの魅力的な取り組みを紹介するウェブメディアCAPPYの編集長として、上場企業からスタートアップ企業まで、幅広い企業の文化づくりや組織活性化の取り組みを取材。